「你…的名字…是貞…貞,你是……爸爸媽媽…相愛時…生下的……」。

5月14日,我和安寧居家護理師蕙鉁到加護病房看S伯伯。做完手術才一天的伯伯,看到我,有氣無力地,跟彎腰倚著床欄、輕撫他白髮並且努力傾聽的我,斷斷續續這麼說。

S伯伯是蕙鉁和我家訪超過一年的少數病友之一,即使交談時間相對長,內容也較深入,可是我從沒提起父母,不知他何以做此結論。心疼他受苦而流著淚的我,受到這句話的震撼和感動,更是淚崩。

上一次,跟我說類似話的是大學畢業後的男友W,「為什麼你這麼可愛,因為你父母那麼相愛……」。那是25年前。W非常瞭解我的家庭背景,我父母的交往、相處等等,可是S伯伯什麼都不知道啊!

這無來由的通透直觀,似乎只能來自於不可解的「前世緣分」。

要以數千字去寫認識一年半的人,非常不容易,正如我現在要做的;更難的是,要以簡單幾個字去說這個人。 在S伯伯術後第一天,最虛弱的狀況下,見到我,說的第一句話竟然是「……你是爸爸媽媽相愛時生下的……」。

那時講的話,是最直指核心,也是非如此不可的,因為,他很可能沒有機會多講其他的了。

————————————————————————

在北榮桃園分院當安寧志工,到5月20日滿四年:一週年、二週年,我寫了心得;第三年時,身心狀態不好,沒寫;滿第四年,正處於半年多來凡事沒勁的階段,一向記錄孩子重要生活事件和個人感受的我,中斷了這個持續數年的習慣,自然也沒寫「安寧志工四週年感言」。

大略說,第四年,我延續「安寧居家」志工的角色,隨著和我價值觀、處事待人態度相近,興趣相仿也聊得來的資深護理師蕙鉁做家訪。對「社會經驗不足」又不善於社交、客套的我來說,能跟隨我所認同的蕙鉁,當她的助手,我很樂意、自在也愉快。

對待病人和家屬,我如常不設「任務目標」,只以真實自己和他人相應;因著緣深緣淺,互涉程度有所不同。

具備專業和熱誠的護理師到訪,理所當然受到病人、家屬的期待和歡迎,至於相對「沒有專業」(沒有特定功能)的志工,是否同樣受到歡迎,或者,哪位志工受到某家訪對象的歡迎,則視情況而定。所謂「情況」,我概括稱為「緣分」。

我不帶目的性,不為做特定的事、說特定的話,不為證明自己什麼,也沒想獲得什麼……。由於這些對自己志工角色的認定,被視為「無用」的附屬品、沒得到眼神注意,或離開前沒接收到家屬或病人致意,無所謂。

「虛空以待」、「無為而為」,或可形容我的態度;比起主動詢問和發掘病人、家屬的需要,更多的是在感受到他們的需要時,以「整體、真實的我」自然回應和交流。

歸納起來,由於「家訪」對象的病情相對穩定,探視時間較長(每週一小時,平均數月,少數一年以上),志工和居家病人、家屬建立的關係,較病房更親密和深刻。在我的經驗裡,即使那些一開始對志工較為冷漠者,最終也會有一定的開放、接納程度,以及善意、謝意的釋放。

當然,病人或家屬對我的態度,並不影響我對他們的觀感和態度;而善意、謝意,則始終是我認為多得的厚愛。

大多數人際關係,必須在一次次相處中建立、深化,但也有些例外。病人和家屬,就像生活中相遇的人,有些,是見面不久就覺得親切或聊得來的「有緣人」;S伯伯之於我,是這樣的人。

———————————————————————

曾經托蕙鉁轉交加護病房裡的S伯伯一封信,裡面寫到他「待人寬和、律己則嚴:喜讀文史哲、勤學不輟;懷慈悲心、具正義感,關心親友、國家、人類;瞭解自己、信靠自己」。這些正面表述,非為寬慰加護病房中、病況尚未明朗的S伯伯,而是平實道出一年半以來我所認識、敬重的他。

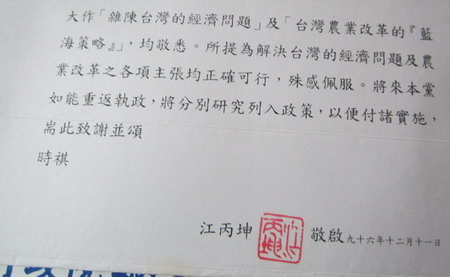

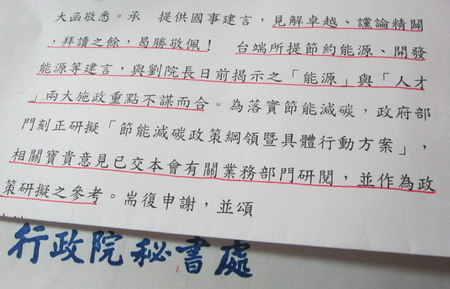

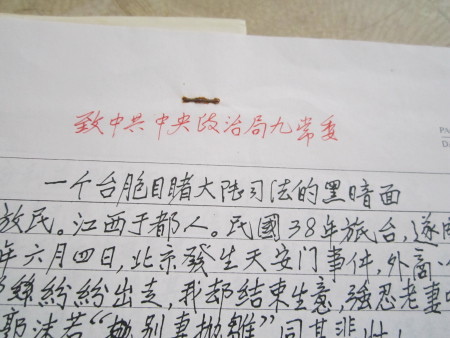

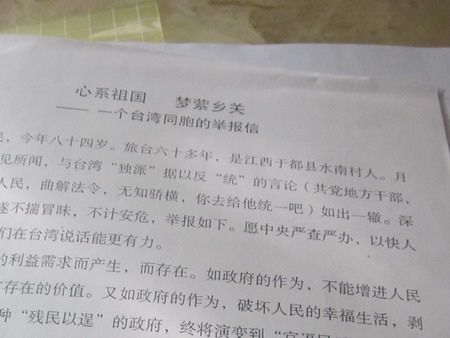

S伯伯和少數榮民伯伯一樣具國學底薀,涉獵更廣含文、史、哲群書。他基於人文的深省,加上正義感和慈悲心懷,發而為社會關懷。伯伯不流於空談、喟嘆,而是付諸行動,不僅敢於挑戰權威、發出不平之鳴,憂國憂民的他也多次上書國內及中南海領導人,對內政、財經、農經、水利各方面提出建言。官員們及來自行政院、監察院、農委會、陸委會等的回覆信函,伯伯一一珍藏。

伯伯跟我爸爸很像,喜讀文史哲群書(這才是他的第一志願,而非醫學系),也總是關心國內外大事、憂國憂民憂世界。爸爸常寫文章投稿報紙,六四天安門事件後,更自費印製「北京啟示錄」,寄給總統、各院院長、兩黨的重要人物、大學校長和學者及各圖書館等,也收到很多回信(多已泛黃,他日該拍照存留)。

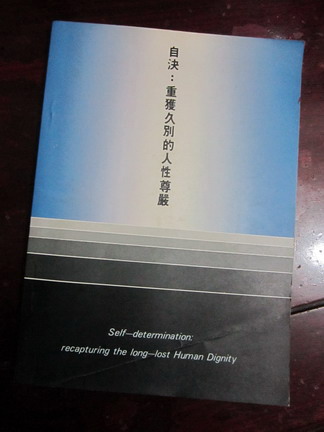

封底

封底

耳濡目染之下,我崇敬有人文素養、社會關懷的人,所以,對伯伯自有由衷的認同和禮敬。但我這哲學系畢業的後輩,充其量是對人文學科有興趣和基本的知識,喜歡聽,也算是聽得懂伯伯的話(心),沒想到,伯伯說我與他「有共鳴」,甚至以我不敢自詡的「知音」稱呼我。才疏學淺的我,只能怯怯領受他的看重。

———————————————————————

伯伯因某些緣故,沒有和家人同住,因此,一星期出現一次的我們,成了他聊天的重要對象,也是情緒抒發的唯一出口。在蕙鉁例行身體檢查、詢問近況並做完記錄後,就是我們的交談時間。

我們聽健談的伯伯聊,內容不一而足:

伯伯跟我們說他和「非正式」太太、子女相處的無奈……

在軍旅時期,為拒絕不正當「分贓」而敢於對長官曉以大義……

經商時不疑合夥好友的欺矇,損失一棟房子……

對教育的看重和提攜、栽培家鄉後輩……

直言所做的事出於良知驅使,無其他目的,婉拒中國高官贈地賞賜……

連年上書建言,收到兩岸官員回覆的書信……

提供我們教養兒女的建議……

天天看報的伯伯,會評論時事,像前幾個月的學運。記得有一次,恨鐵不成鋼的他激動地說:「要是年輕一些,我就帶槍進去立法院,把那些政客斃掉……」。

這一年多,伯伯還不時說起的是,想花一年寫約十萬字的「千年之憂」,內容包括對台灣、中國乃至於全人類的建言和警語,如中國經濟發展致使國土遭殃、科技發展對人性和倫理的負面影響等等。

他遺憾自己未在年輕時做好「生涯規劃」,以致病後的此時心緒不寧、無法下筆完成心中大願。他希望再有一些時間,在健康無虞的狀況下,專心寫成「千年之憂」。

———————————————————————

伯伯和多數(或許是所有)病人一樣,心情隨著病情發展、身體狀況而起落。大腸癌轉移的膽囊癌,在手術後,身體有一段時間的穩定。依醫師的病情解釋和預後,伯伯決定不做化療;定期回診後,某次發現有肺、肝轉移,改變主意接受化療,再觀察效果和和副作用,評估利弊。

他很清楚接受進一步治療的依準是——是否影響思考功能。失去看書、思考等對他來說最重要的精神功能,他就放棄積極治療,落葉歸根,回大陸老家定居。

我們支持他的決定,祝福他沒有太多副作用引起的不適,也希望化療能有效抑制癌細胞。

化療期間,事實上是從罹癌開始,伯伯就購買很多西醫、中醫相關書籍,尤其是中醫書籍;他仔細研讀、畫上重點,以俊逸字跡,工整做成筆記,並且嚴格執行歸納自眾多書籍的遵循原則,包括棄絕多年來偏好的飲食習慣。發現化療容易引起的胃腸、口腔、白血球降低等問題時,第一時間,伯伯會自己開藥,到中藥行抓藥回來煎服。看來,這些藥確實對伯伯有效,他也不吝把藥方跟我們分享。

(主治大夫杜俊義醫師不定期訪視,認真記下舒伯伯提供的中藥方)

伯伯說,他是最配合的病人,醫護說的,他都照做,除了一項:多吃蔬菜和多喝水。不喜歡喝水的習慣改不過來;因為自理三餐,要餐餐用電磁爐和電鍋煮食蔬菜,對近90歲的他,的確是有困難,所以,便秘是一直存在的問題。這陳年毛病不會帶來額外煩擾,因此整體來說,化療並沒有造成生活上嚴重的負面影響。

沒有嚴重負面影響,是否能開始寫「千年之憂」了呢?

以旁觀者來看,伯伯的情況算在掌控中,相對穩定;但以伯伯的角度來說,如果既定療程結束後的評估,不能證明腫瘤縮小,並且沒有轉移他處,就屬病情未癒。這不確定的狀況,始終左右伯伯的心神,讓他無法專心下筆。

蕙鉁和我在家訪時有個默契,或者說,是我們共同認可的原則——不以自己認為對(好)的想法(作法)加諸於病人,而是在盡可能提供資訊後,尊重、接納他們思考後做的決定,並支持他們。再者,我們也能理解病人身處未知時的惶惑(常人尚且如此!),因此,即使我們知道伯伯的腫瘤縮小或消失,是可以期待但未知的結果,若最終不符期待,那麼「千年之憂」永無下筆、更無完成之日,伯伯心中也將留下遺憾,但是,我們從未試圖改變他的想法,勸說伯伯即刻動筆寫書。

很長一段時間,伯伯隻身往返桃園、台北,隔幾個禮拜就換好幾種車,到北榮接受住院三天的化療。有一次,虛弱的伯伯在台北街頭幾乎走不動,趕緊蹲下,避免頭暈、跌倒受傷……。還有一段時間,伯伯也接受肝腫瘤的熱射頻燒灼術;伯伯說那灼熱的痛楚實非常人能忍,不過他總咬牙忍住,希望這種治療方式有助於抑制癌細胞。

「瞭解自己、信靠自己」,伯伯是如此。

他價值觀明確,事情的優先順序也因此明確,少有優柔寡斷、不知所措的時刻。

對自己的瞭解,包括

生病引起難忍的疼痛(「生不易,死也很難」,他說),令他擔心不已;

想像身體在死後長蛆,也讓他畏懼到夜不成眠;

覺察罹病至今的心情變化,從不能接受到正面迎擊、接受手術;

遺憾因醫師提供的資訊不充分,而失去治療先機;

對病情在術後看似穩定、實則癌細胞繼續蔓延感到納悶,後來抱著復原希望,接受化療、熱射頻治療;

因強烈自知會受病情起伏的影響,在化療療程告一段落之前,「等待宣判」的他,刻意不去預測化療成效……。

這段期間,伯伯以堅韌意志力,迎戰癌細胞肆虐和化療、熱射頻治療帶來的副作用與不適,持續看書,用食療、中藥和運動來補強身體。伯伯同時自承:「感受到對病況不明的焦慮和對死亡的恐懼,表面看似平靜,內心實則十分慌亂……」。

一次次治療後的檢查報告,令伯伯時喜時憂。喜的時候,他打算在癌細胞完全得到控制後,以兩、三千字記下抗癌的心路歷程,包括食補、中藥方等,公開與大眾分享,之後,再著手寫大部頭的「千年之憂」。憂的時候,訪視之初,我們明顯感受到伯伯的低落,經過交談,伯伯心情才漸漸好起來,最後,我們常常在他高談闊論中結束訪視。事實是,伯伯欲罷不能,因有待訪個案,我們不得不告別、離開。

雖然心情擺盪在樂觀、開心與失望、擔憂之間,伯伯總還是抱著希望。

訪視期間曾涉及宗教,伯伯說媽媽是信觀世音菩薩的;因為他生日與觀音菩薩同一天,媽媽讓他當觀音菩薩的契子。小時候雖跟隨媽媽拜菩薩、念經,但離開家鄉、到台灣後,就沒有宗教信仰了。伯伯對各大宗教抱持懷疑,「為何信仰者之間互相敵對、甚至殺戮?」「為何救苦救難的至上者,令世間充滿苦難?」

宗教信仰在人們遭逢苦難時,經常提供最大的支持力量,也為人提供一個平安的歸處。然而,堅信「支持自己度過逆境的,就是自己」、「我決定疾病,不是由疾病決定我」的伯伯,信靠的終究是自己,用心照顧、調適自己度過一個個難關。

目睹並陪伴、支持伯伯走過這一切的我們,很佩服他的勇敢、堅韌。他在只有少數友人(包括我們)支持、無親人陪伴下面對疾病的冥冥未知,並決心奮戰到底,我們不捨高齡的他如此費心、辛苦,但我們瞭解,這都是理路分明且有主見的伯伯所做的無悔選擇,也知道,他非常清楚自己放手、不做治療的界限何在。

——————————————————————

伯伯一度放棄治療,那是在某次檢查,發現肺部腫瘤持續增加後。一直等待病情受到控制後再與大陸親友聯絡的他,毅然決定到戶政單位辦理「永久移居大陸」的相關證件,離開沒有親人相伴的台灣,回故鄉享受親情、終老。

很記得那天,伯伯面帶微笑,以平和、肯定的語氣和神態告訴我們這個結果和決定。這位長者,懇切地感謝我們一年多來的訪視,說和我們聊天是他情緒的出口,他很愉快,也覺得溫暖、得到安慰……;他還說,若有「奇蹟」,會回台灣來找我們……。

世事本多變,但習慣週週拜訪伯伯的我,對他突然準備回大陸,還是感到意外。那是在農曆年前。我想著,在伯伯離台前寫封長信給他……。

我和伯伯之間,不只是名義上的志工——病人關係;經過一段時間相處,最重要的,是基於莫名緣分,我們已經是可以深談的「朋友」。

記掛寫信一事但未動筆,在年假後第一次值班時得知,伯伯轉到本院繼續化療,暫時不回大陸了。

思慮周延、信靠自己的伯伯,因擔心病情,常一再陷入負向面思考的網絡。我們屢次看到客氣、體貼的伯伯,儘管理智上不解或質疑醫師們的決定和評估,但常基於「禮貌」考量而不主動探問;他相信自己的推斷,有時甚於醫師的專業判斷(如懷疑醫師的正面評估是「安慰病人之辭」),但未做求證,反衍生無謂煩擾、疑懼,累積成對原主治醫師的不信任。這是他轉院化療的主因。

化療後,伯伯除了體力比以前差、更容易疲倦,其他狀況還算穩定。訪視依舊,伯伯如常,一聊起有興趣的話題,馬上精神振奮,心情也開朗起來。

5月7日的訪視,伯伯提到近來的咳痰帶有咖啡色……,說到希望有二、三年時間專心寫這一生許多不為人知的特殊經驗,供世人參考,內容可能合併或獨立於「千年之憂」一書……。這時,他罕見地哽咽,感傷地說,獨自一人時,想起「這輩子就要過去」,暗暗流下老淚……。

現在來看,當時,伯伯似乎預見了什麼。

幾天後,他因腸套疊、阻塞的劇痛而急診。雖知手術風險很高,在那急迫的一刻,他還是決定給自己一個機會。

7日那天,近近靠坐在伯伯身邊的我,聞到伯伯口中發出異味,那從未發生。原來是腸道不通,致使消化物等的氣味從消化道反向排出……。

14日,隔一個禮拜的星期三,我看到的是手術隔日後,躺在加護病房角落床上的瘦小伯伯……。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

伯伯在加護病房住了三個多禮拜,第一和第二個星期三,我隨蕙鉁進去看他。

第一次,ICU的護理師請蕙鉁和我穿上隔離衣,說伯伯的白血球和血小板都低,也在發燒中,需做預防性的隔離。

蕙鉁先走近伯伯,伯伯低聲、無力地請她H幫忙解開雙手的束縛。伯伯身上管路很多,雙手被束縛在床的兩側。蕙鉁徵詢並獲得ICU護理師允許後,解開束縛帶,也說伯伯配合度高、自律甚嚴,既已答應不拔管路,意識清楚時絕對會做到,請ICU護理師不要再做約束……。之後,蕙鉁轉頭向身後的我,說伯伯找我……。

一看到虛弱的伯伯,我心疼地馬上流淚,左手和他握著,右手撫著他的蒼蒼白髮,喉頭被哽著,除了「伯伯,辛苦了,辛苦了……」,再也說不出話。反倒是伯伯努力發出聲音。

我俯身近聽,「你…的名字…是貞…貞,你是……爸爸媽媽…相愛時…生下的……」。我一邊點頭,一邊滴淚……。過了很久,才有辦法哽咽、斷續告訴他:「每次訪視都做了完整記錄,我會先把這些做個整理,給朋友分享,等伯伯身體穩定後,再自己完成回憶錄……。」伯伯點點頭。

伯伯說好渴,蕙鉁拿水給伯伯漱口;術後不能喝水,我拿著杯子接他吐出的水。

虛弱到連講話都會喘的伯伯,這天努力、完整說完的第二段話,是告訴我們:「要把孩子教好,做個有良心的人,那就是好人:沒有良心,就是壞人。……」我們倆一直點頭,也說,會記住他的話。

第二次進去,宗教師隨行。知道伯伯從小是觀世音菩薩的契子,宗教師說了一些話,想,或許宗教在此刻會給伯伯一些力量……。

很高興看到伯伯的精神好很多。他雖然沒講很多話,但聲音清楚,比先前有力,頻頻道謝我們的關心。

出ICU電動門之前,走在最後的我,回頭再看伯伯一眼;見他雙手合掌在胸前,我也雙手合十舉至眉前,眼睛注視向他致意。

在沒值班、不能探視伯伯的那些天,我托蕙鉁轉交兩封信,麻煩她把內容唸給伯伯聽,希望多少提供些精神支持。

給加護病房裡的S伯伯(1)

http://jenjentw.pixnet.net/blog/post/57499317

http://jenjentw.pixnet.net/blog/post/57499353

某次,其他兩位志工隨護理師進ICU看伯伯,其中一位志工轉述,伯伯聽到信的內容,很感動,也交代把房裡的文稿和官員回信拿給我整理……。

這期間,我開始做那答應伯伯的事——寫一篇關於他的文章,與朋友分享。

第三個禮拜的星期三值班,我問蕙鉁:「今天是否安排時間去看S伯伯?」她說沒有。雖然文章進度緩慢,仍請她轉告伯伯我寫了3000多字,還有部份沒完成,請他不用掛心寫書一事,好好養病……。

這天,蕙鉁也告訴我,伯伯最近呼吸費力,戴著氧氣全罩,改用第一線抗生素好幾天了。

第四個禮拜三值班,一跟蕙鉁見面,我就說寫5000多字了……,她回答「伯伯上星期日走了」……。

我沒有怪自己,未能在他離世前完成這篇文章。我知道我已經盡力。

我慶幸的是那天離開ICU時,回頭再跟伯伯打了招呼;

眼神交換所傳達的,遠比言談多。

那是我最後一眼見到伯伯。

雖躺在病床上,他仍是一貫的溫文儒雅……。

伯伯過世後,我想回安養中心拍下伯伯的書桌和藏書,可惜房間已經過整理、收拾;抽屜裡的文稿和部分官員回覆函,護理師依照他的意願,交給我來保管。

這一疊厚厚遺物,不只是伯伯和我之間情誼的留念,也代表他對我的看重和信任。我感動、感謝,也覺得責任深重。

無法親自整理和發表「回憶錄」與「千年之憂」,不知最後,伯伯是否感到萬分遺憾?而他過世幾個星期了,我答應寫的這篇文章,仍遲遲未完成;主要原因是好一陣子缺乏能量,不知道為什麼很難集中精神,容易疲累,而寫文章需要大量時間和心神,不是當階段的我所能負荷。

想當時,文字功力遠遠不及伯伯的我,膽敢「自我推薦」,透過文字、照片來介紹心中崇仰的他,是因我不想這位有風節的長者,就這樣離開、消失,沒有人知道。

我私心期望他的故事帶來感動和啟發,為社會提供正面的典範,

也期望這篇文章能稍稍寬慰心願未了的他。

終於寫到一個段落。

伯伯:

希望這些文字沒有悖離您的想法,沒有太多錯認……。

您離開人世,但我想您仍以某種方式「看到」了這篇文章;

您知道雖然近七千字,其實沒寫完,您也知道,沒寫到的部分是什麼。

還有,您知道嗎?沒有您,這世界上少了一個關愛我的人……

(照片經S伯伯同意使用,請勿移作他用)

留言列表

留言列表